北里大学海洋生命科学部の安元剛講師、窪田梓氏(現 日本電子)、大野良和研究員、琉球大学農学部の安元純助教(総合地球環境学研究所・共同研究員)、産業技術総合研究所地圏資源環境研究部門の飯島真理子研究員、東京大学大学院農学生命科学研究科の鈴木道生教授、トロピカルテクノプラスの廣瀬美奈博士の研究グループは、総合地球環境学研究所LINKAGEプロジェクト(※1)の一環で、ミドリイシサンゴの幼生の骨格形成時のpH(※2)を、共焦点レーザー顕微鏡によるpHイメージング(※3)という手法で調べました。

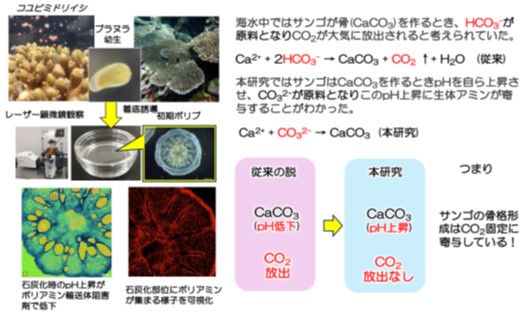

その結果、サンゴ幼生が海水を骨格形成部位に取り込み、その部位にポリアミン(※4)という生体アミンを輸送してpHを上昇させ、炭酸カルシウム(CaCO3)の骨格を形成する新しい石灰化モデルを提案しました。従来の石灰化モデルでは、サンゴの石灰化(※5)が二酸化炭素(CO2)を放出する可能性が指摘されていましたが、本研究では、サンゴがむしろCO2をCaCO3として効率的に固定していることを明らかにしました。この発見は、サンゴ礁が地球規模のCO2固定において果たす役割を再評価する重要な一歩となります。

本研究成果は、アメリカ化学会(ACS)が刊行する “Environmental Science & Technology” 誌に、2024年12月10日(日本時間)に掲載されます。